症例紹介

- HOME

- 症例紹介

症例のご紹介

乳腺腫瘍

乳腺から発生した腫瘍のことです。犬では約50%が悪性で、さらに増大、増数傾向のある腫瘍はその約50%が悪性です。若齢で避妊手術を受けた場合は発生率が低く、未避妊の高齢犬ほど発生率が高いことから卵巣ホルモンの関与が考えられます。

大きさにより予後が異なるため、胸にしこりを発見したらまずは検査を受けることが大切です。

主な症状

乳腺部に硬いしこりを1個~複数個見つけられることが多いです。痛みはほとんどありません。

診断

触診、病変部を針生検して細胞診断で診断します。

さらにレントゲン検査や超音波検査で転移を疑う病変がないかを検査します。

治療

病理検査結果によっては抗癌剤や免疫療法などの内科的治療を行うこともあります。若齢(1回目の発情以前)での避妊手術が乳腺癌発症の予防になります。

※犬では時に炎症性乳がんと呼ばれる悪性度の高い乳癌が発生することがあります。乳腺とその周囲の皮膚が熱感や痛みを持ち、赤く腫れたりします。この場合、外科的切除は禁忌で抗癌剤の投与や対症療法などを行いますが非常に予後の悪い癌です。

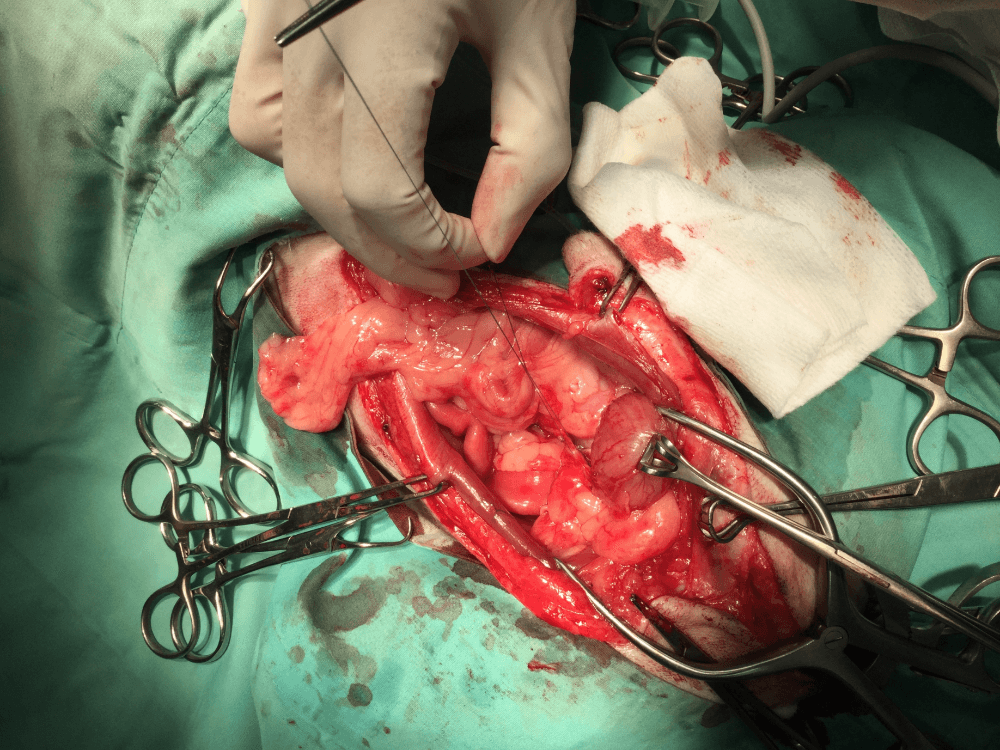

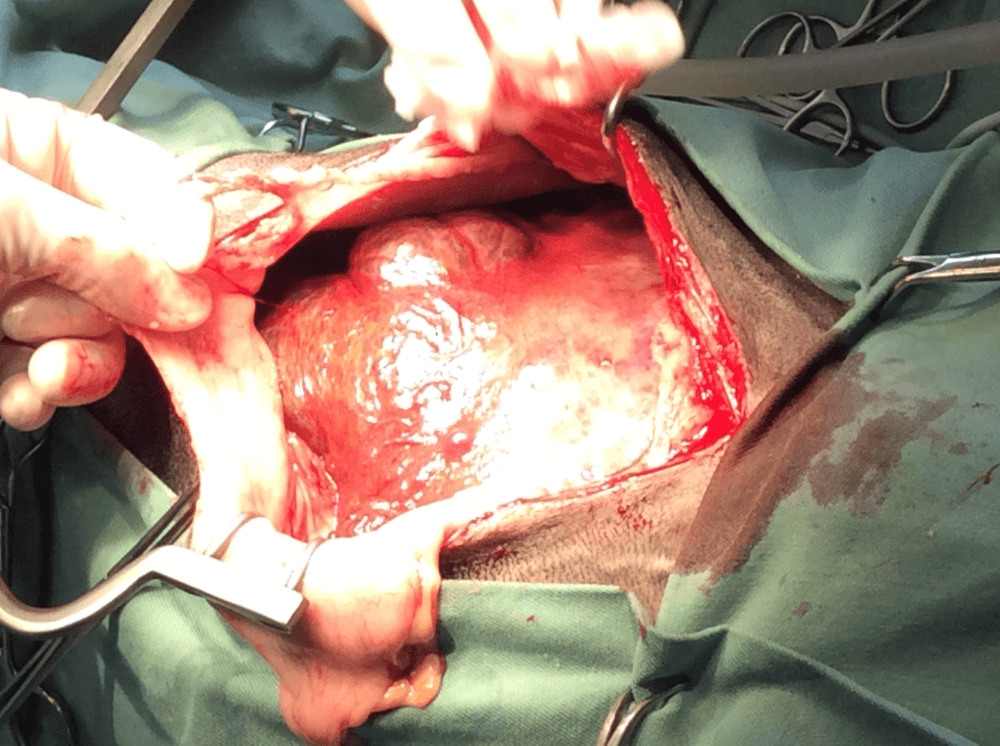

症例

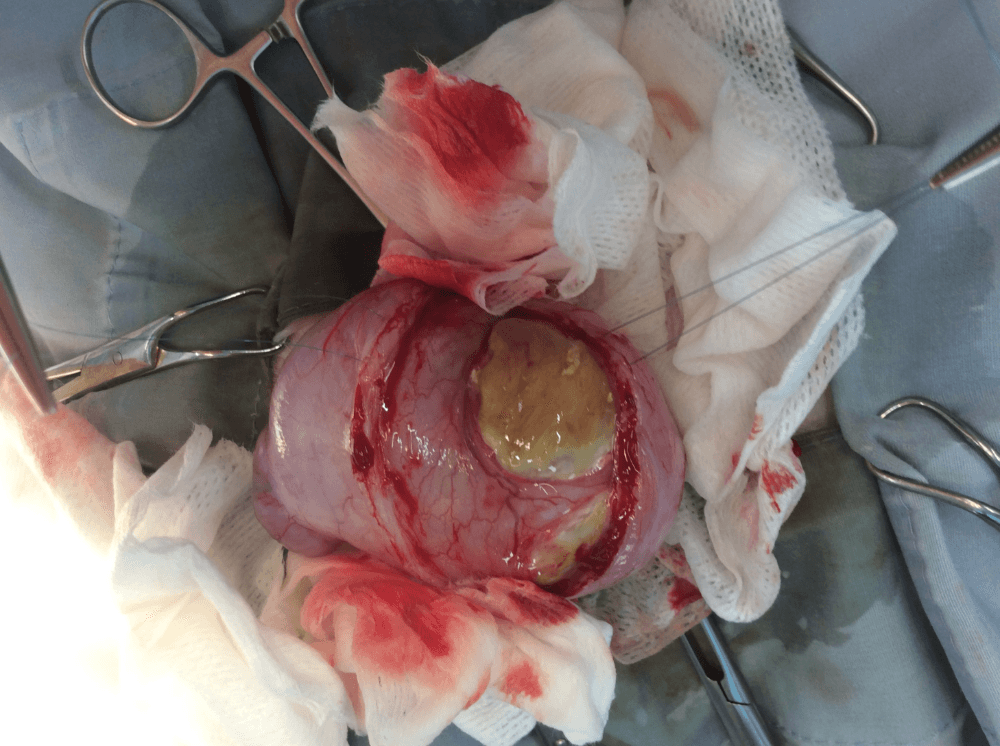

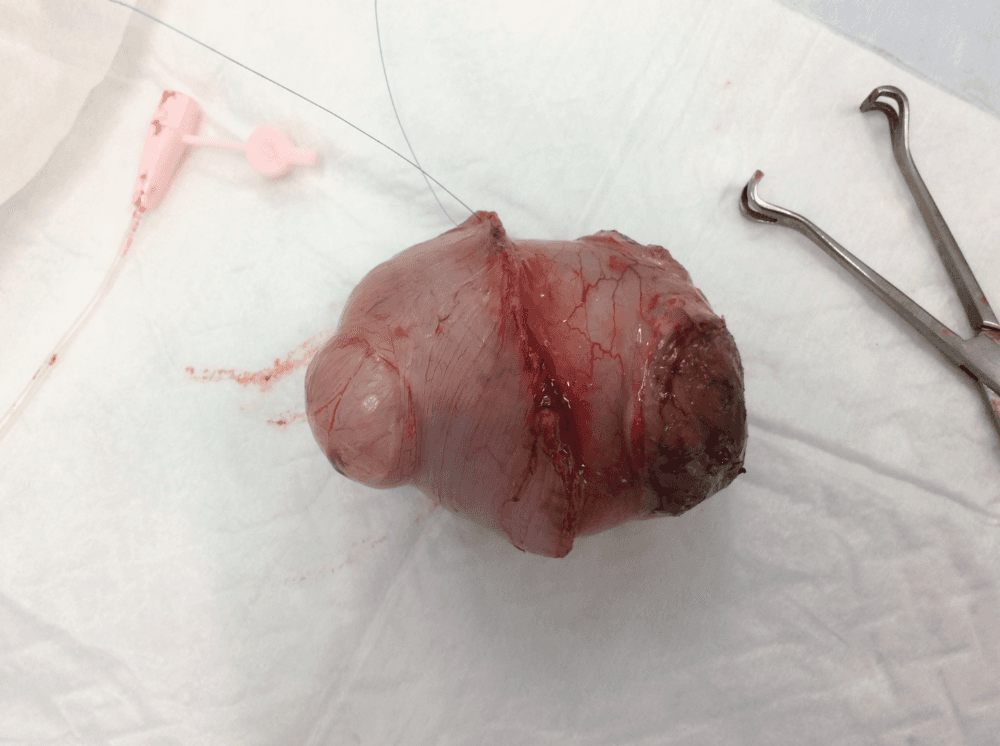

乳腺部にできた腫瘍の写真です。

腫瘍の大きさにより予後が違うため、胸にしこりを発見したらまずは検査をすることが大切です。

膀胱腫瘍

膀胱腫瘍の多くは上皮由来であり、そのほとんどが悪性で移行上皮癌と診断されることが多いです。

10kg以下の犬では発症リスクが高く、高齢(平均9.5歳)での発生が多いです。

主な症状

血尿や排尿困難、頻尿を主訴に来院されることが多く、身体検査で異常が見つからないことが多いため発見が遅れるケースがしばしば認められます。

診断

尿検査や血液検査、腹部エコー検査などを用い総合的に判断します。確定診断には尿道カテーテルによる吸引で組織を採材し診断をつけます。

治療

外科手術が第一選択ではあるが尿管や膀胱三角部、尿道などを巻き込んでいた場合、膀胱全摘出術や尿路変更術などの大がかりな手術が必要になります。

放射線療法や抗癌剤なども適応されるが予後は厳しいケースが多いです。

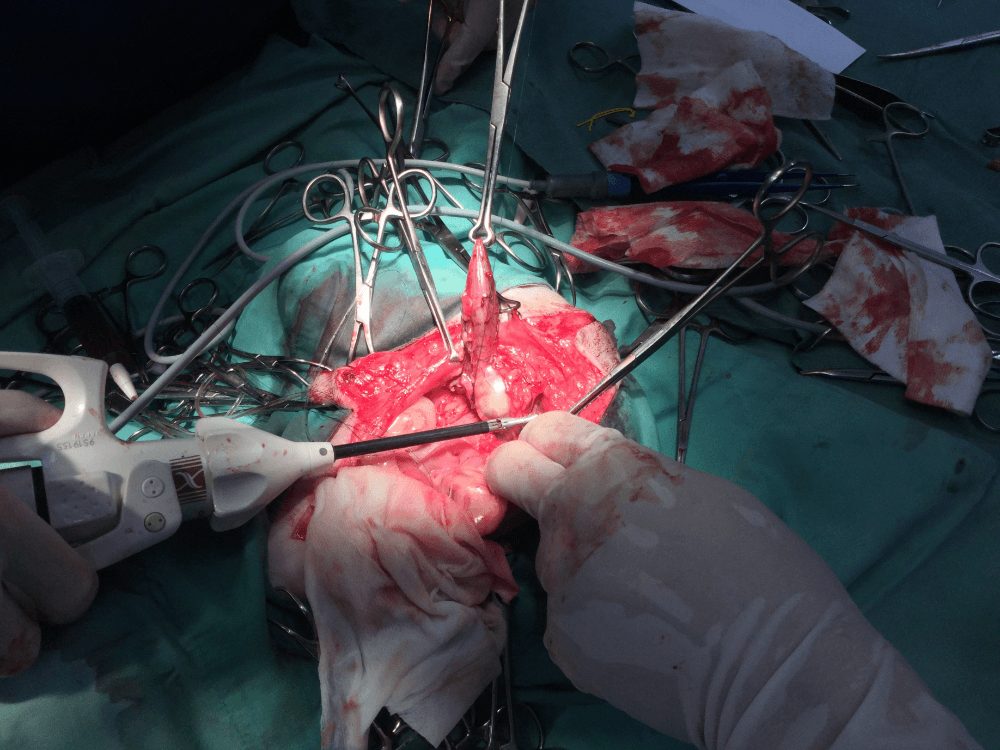

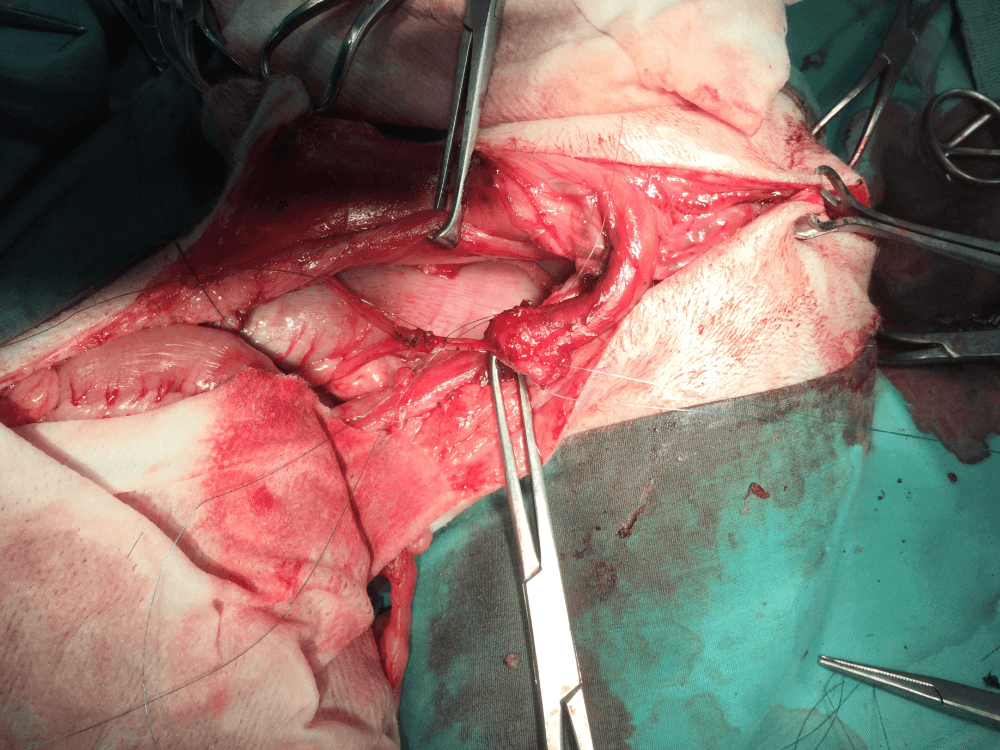

症例

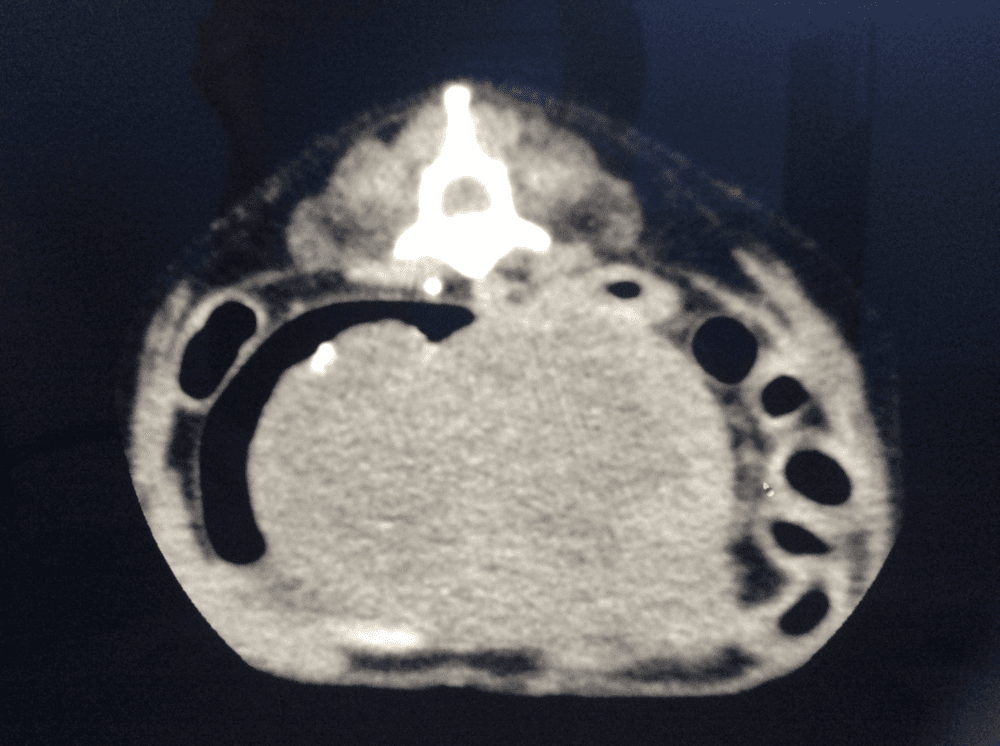

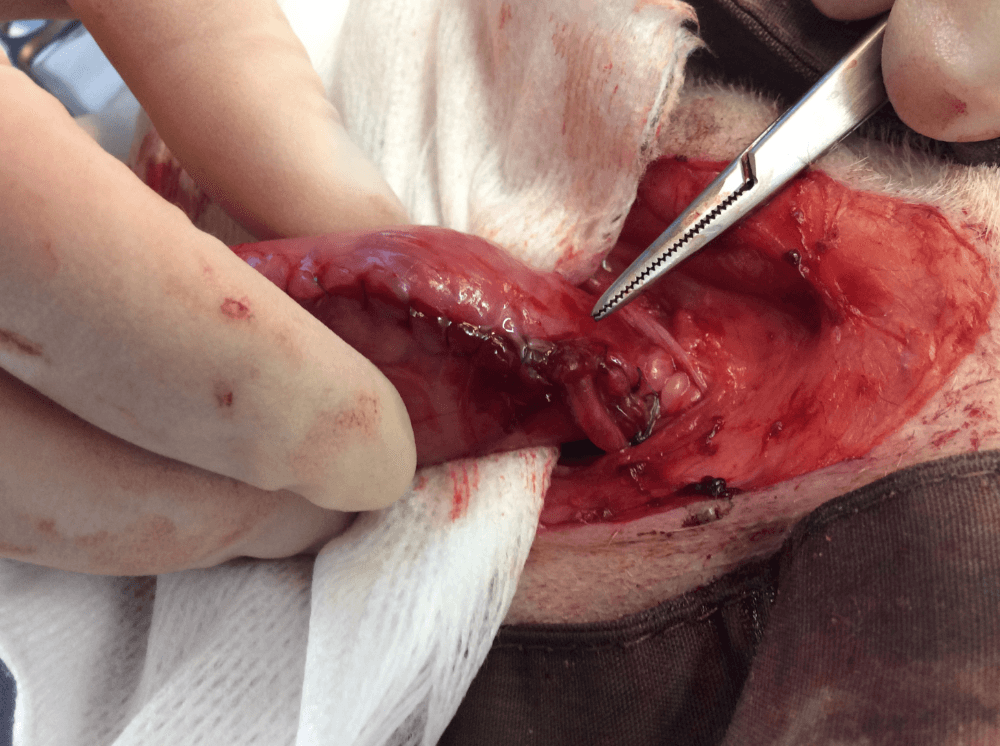

膀胱の移行上皮癌に対して膀胱全摘出術および包皮への尿路変更術を行った症例です。(上4枚)

良性の膀胱腫瘍に対して部分摘出を行った症例です。(下4枚)

肝臓腫瘍

肝臓腫瘍のうち50%強が原発性の肝細胞癌であり、その多くは孤立性の病変を形成します。胆管細胞癌と胆管嚢胞腺腫はそれほど多くはありませんが、合わせて20%を占め、カルチノイドと肉腫はそれぞれ15%を占めます。

主な症状

臨床症状はしばしば非特異的であり、嗜眠、虚弱、食欲不振、多飲多尿、嘔吐などが一般的な症状です。症状がなく健康診断などで発見されるケースも少なくはありません。

診断

触診による腫瘍の触知や、レントゲン検査・腹部超音波検査などの画像検査で発見されることが多いです。確定診断にはCT検査やバイオプシー検査などを用いて総合的に判断します。

治療

孤立性の腫瘤性病変であれば外科手術が第一選択になり比較的良好な経過を辿るケースが多いです。ただし多発性のものや後大静脈などの主要血管を巻き込んでいる場合などは手術が難しくその他の治療が選択されます。

化学療法や放射線療法に関しては効果に乏しく選択しないケースが多いです。

代替療法としてICGリポソームを用いたレーザー療法も用いられますが効果は症例によってバラツキがあるため今後のデータ蓄積が課題となっています。

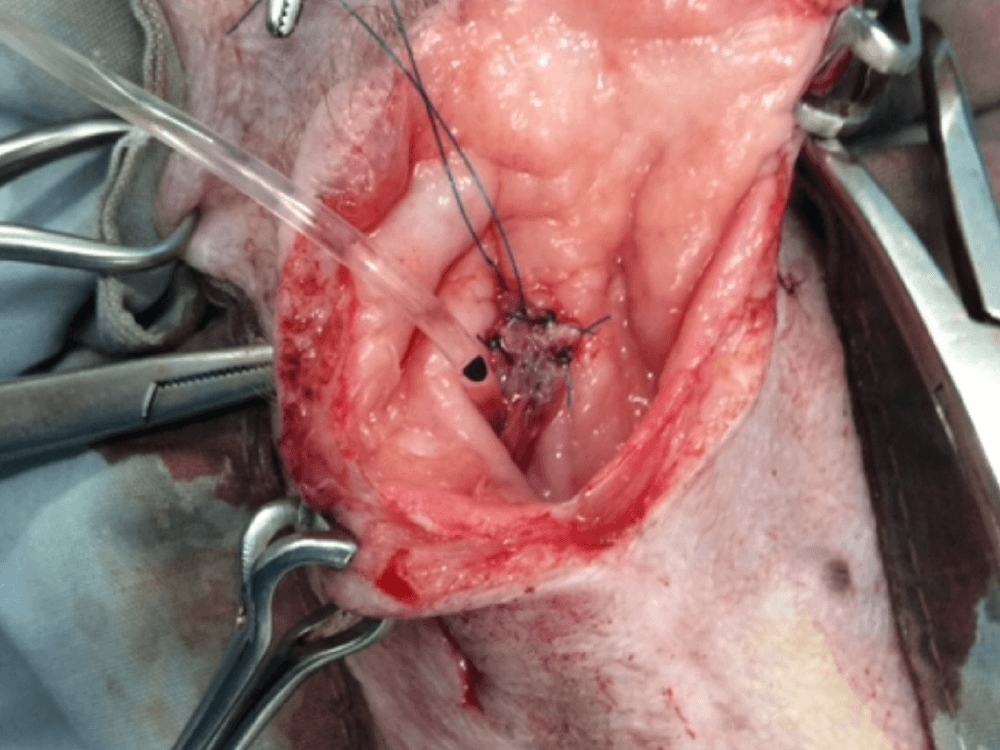

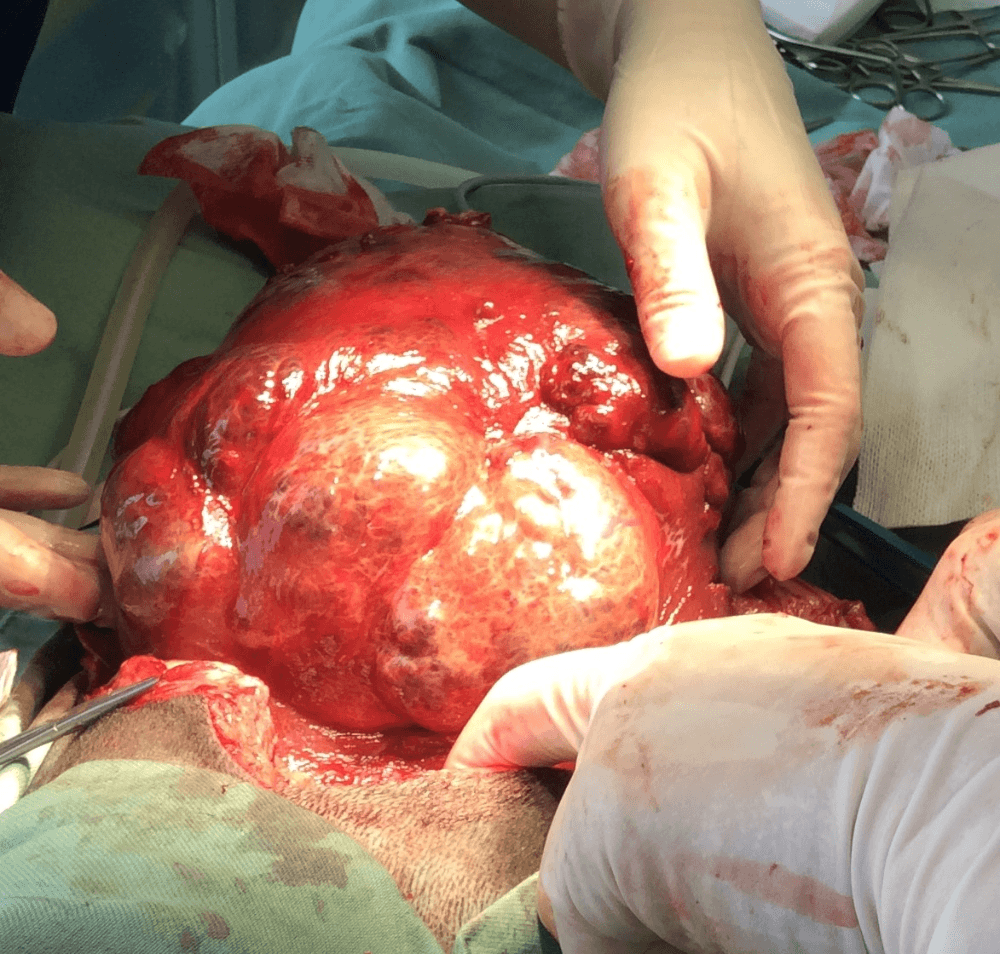

症例

肝臓外側左葉の巨大な肝細胞癌を切除した犬の手術所見です。

リンパ腫

リンパ腫は犬の造血器腫瘍のおよそ90%を占めており、犬では化学療法に対して最もよく反応する造血器悪性腫瘍です。発生要因としては遺伝的影響と環境的影響の両方が作用していると言われています。リンパ腫は若齢犬にみられることは稀で、中齢での罹患が多いです。

主な症状

最も一般的な身体所見は抹消リンパ節の腫大です。これは通常全身性ですが、単一のリンパ節あるいは身体の一部分に限局していることもあります。症状が進行して他臓器に浸潤している犬では、衰弱、沈鬱、食欲不振、嘔吐、下痢などが認められることがあります。

診断

細胞診あるいは組織学的検査により悪性リンパ球の浸潤を確認すればリンパ腫を診断できますが、確定診断には組織検査が望ましいです。免疫染色やクローナリティ検査を用いた免疫表現型の決定や身体検査、画像検査を用いた臨床ステージ分類、組織検査によるグレード分類を組み合わせることで正確な予後判定ができます。

治療

一般的にリンパ腫の治療には多剤併用プロトコールによる化学療法が用いられますが、発生部位や状態によっては放射線療法やコルチコステロイドによる緩和療法が選択されるケースもあります。

角膜潰瘍

角膜潰瘍は犬や猫でよく見られる眼科疾患です。

特にパグやペキニーズなどの目が大きい犬種などで発症しやすく、猫では猫ヘルペスウイルスの感染によって発症することが多い病気となります。

また、基礎疾患にドライアイが存在する場合や異所性睫毛(逆睫毛)がある場合などは再発が起こりやすいことから、基礎疾患を治療していく必要があることも多い病気です。

主な症状

犬猫ともに、目ヤニが多くなる、涙が多くなる、目をしょぼつかせる、目をよく掻く、目をつぶって開けられないといった症状が多く見られます。

診断

細隙灯検査、シルマ―試験、フルオレセイン染色試験、細胞診を行って診断していきます。

また、ホルモン異常などの病気が基礎にある場合は血液検査を行うこともあります。

治療

一般的には目薬を使用していきます。細菌感染が見られる場合には抗菌薬を使用し、角膜を保護するためにヒアルロン酸を使用して角膜の治癒を促していきます。

潰瘍が重度で角膜穿孔を起こす可能性が高い場合は結膜フラップや眼瞼縫合といった外科的手術を行うこともあります。

角膜の治癒が悪い場合には、血清という血液から作った点眼薬を使うこともあります。